藝術并無過時說 誰能說八大山人過時了

2017年04月14日 15:36

來源:澎湃新聞網

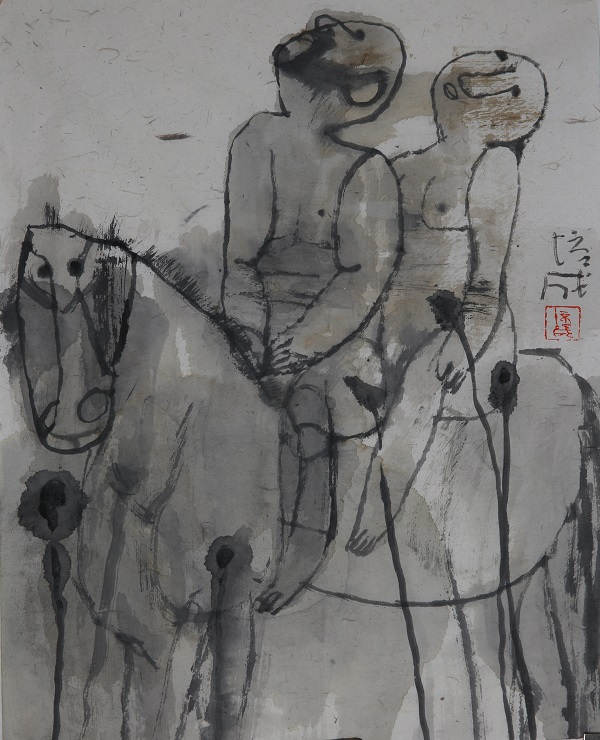

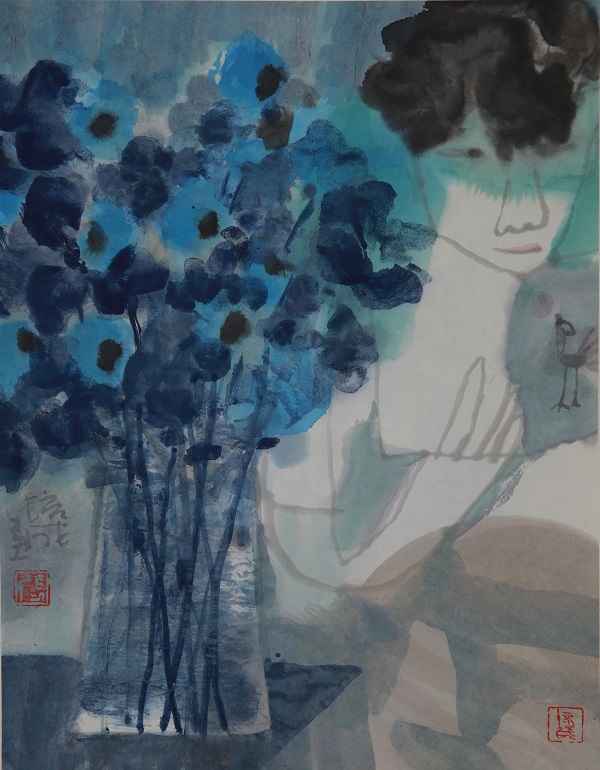

原標題:藝術并無過時說,誰能說八大山人過時了張培成【編者按】知名畫家張培成在水墨領域成就頗豐,前不久,他的“視覺的音樂——張培成小品展”在海上藝術館舉行

張培成水墨作品

近日在報上書評欄讀到一則故事很有感慨。講的是英國當代大畫家盧西安·弗羅伊德為批評家蓋福德作肖像寫生,歷經7個月,畫了四十次,每次三、四小時左右。此書就是批評家蓋福德寫的發生于2003年11月至2004年7月的為弗羅伊德作模特的這段時候的交往與交談的記錄及這幅肖像畫誕生過程的詳細描述。蓋福德戴著條藍圍巾,但已經畫了很久了總不見畫布上圍巾的影子,有一次忍不住問了起了這條圍巾,弗羅伊德說:“我一直注意到圍巾的存在,現在我用很多種不同的顏色畫你的臉,因為等到圍巾一畫上去,臉上的色調就會變成單色”,二個月后他終于要畫圍巾了,只見他四、五次在調色板上尋找藍色,但每次筆將觸到畫布前,他都會搖頭輕聲喃語“不對、不是這個”最后放棄圍巾,畫起背景。回家后,他將此事告訴妻子,妻說你有兩條藍圍巾,色彩相差半個色調,今天你圍的正是另外一條。至此我們不得不敬佩畫家對色彩的敏感與對畫面和諧的嚴謹態度。或許我們現在許多人已經不屑于這種嚴謹。這喧囂的世界已容不下這份平靜與淡定。人們更關心的是運作與謀略、資本與權力,它會讓你立竿見影,盡管可能過后會分文不值,但這實實在在的銀子還是誘人。所以說到底還是你人生追求的是什么?終極目標將會決定你的態度。

張培成水墨作品

張培成水墨作品

生動與修飾

前一陣在畫幾幅尺寸稍大的畫,剛開筆時激情涌動、恣肆縱橫,但隨著步步的深入,卻越發平淡,四平八穩、日趨乏味。思其原由,還是一個生動在其間作用。剛開筆時,情與形融為一體,奔騰筆端,畫面處處充溢著生命力的萌動,此時以所謂的寫意來概括真是貼膚之切。然而一旦深入時關于繪畫的種種規矩法則都會橫于你的眼前,讓你理性地去修飾這種種生動卻并不一定完美的筆痕墨漬,于是靈氣讓位于技術,生動被道理遮蓋了。不久前我又一次去敦煌一帶走走。在敦煌市博物館看到了一些敦煌佛爺廟灣墓出土的西晉的彩色畫像磚,真是震撼。那種用筆的率性、爽朗、利碌無可挑剔。肯定渾厚的筆致早已超出了對形的一種描摹,那種舞動的節奏,黑白疏密的節律無不透露出形式美的靈光。這些杰作出自于民間畫工,質樸構成了作品最主要的品格,大方、自然、生動使其生趣盎然。它拒絕矯飾、拒絕雕琢,但它不排斥堂堂正正、不排斥器宇軒昂。它要的是浩然之氣,而決非雕蟲小技。這些民間畫工的氣度來自于真誠,來自于樸素。這不禁又使我想起同樣來自民間的大師齊白石。在早年無甚名聲之時的《借山圖冊》就已經處處顯露出超凡的智慧,這些山水景色是他家鄉周圍所見,是他數度出游的親歷目睹。而他的作畫是一種表達,所以這些畫中少見歷朝歷代的山水圖式及皴法,有冬心的古拙,但又不是冬心的圖式,更何況從他的《白石老人自述》中似乎覺得此時他還很少有機會能看到金農的畫作。而那些摹金農的畫作是在此圖冊創作時的15年之后。然而讓我驚奇的是這些摹作與他15年前的《借山圖冊》很為相像。從而我們可以看到大師面對大千世界時不謀而合的機警與選擇。金農是文人而轉入繪畫的。齊白石是先木匠而后拿起畫筆的,雖為匠人出身,但是從其自述中處處印證著他對詩學的勤勉與精進。正是這種修煉使其的作品出筆不凡、氣格高雅。

[責任編輯:王琳瑤]

- 好文

- 欽佩

- 喜歡

- 淚奔

- 可愛

- 思考

免責聲明

- 除鳳凰網注明之服務條款外,其它因使用鳳凰網而引致之任何意外、疏忽、合約毀壞、誹謗、版權或知識 產權侵犯及其所造成的各種損失(包括因下載而感染電腦病毒),鳳凰網概不負責,亦不承擔任何法律責任。

- 任何透過鳳凰網網頁而鏈接及得到之資訊、產品及服務,鳳凰網概不負責,亦不負任何法律責任。

- 鳳凰網內所有內容并不反映任何鳳凰網之意見及觀點。

- 鳳凰網認為,一切網民在進入鳳凰網主頁及各層頁面時已經仔細看過本條款并完全同意。 敬請諒解。

圖片新聞